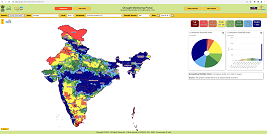

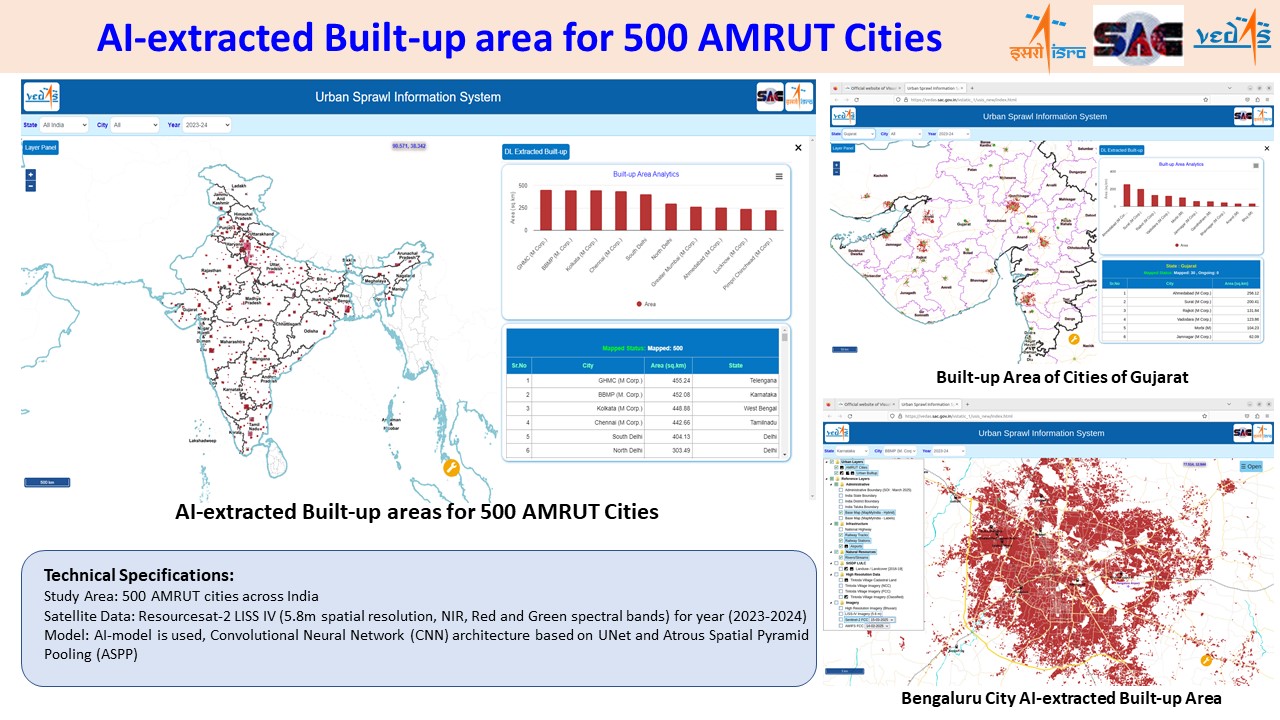

AI-Extracted Built-up Area for 500 AMRUT cities

|

निर्मित क्षेत्र (बिल्ट-अप एरिया) एक देश की सामाजिक-आर्थिक वृद्धि का महत्वपूर्ण संकेतक होता है। कई अध्ययन निर्मित क्षेत्र का उपयोग पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर मानवजनित प्रभावों को मापने के लिए करते हैं। निर्मित सतहें बहुत गतिशील होती हैं, इसलिए इनकी नियमित निगरानी आवश्यक होती है। रिसोर्सैट-2/2ए LISS-4 सेंसर का 5.8 मीटर का स्थानिक संकल्प (स्पैटियल रिज़ॉल्यूशन) न केवल मुख्य शहरी क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए उपयुक्त है, बल्कि यह शहरी बाहरी क्षेत्र में छोटे और फैले हुए विकास को भी प्रभावी रूप से पकड़ने में सक्षम है। भारत के 500 शहरों (जो AMRUT कार्यक्रम के तहत पहचाने गए हैं) का निर्मित क्षेत्र 2023-2024 के समय-सीमा के लिए रिसोर्सैट-2 LISS-IV डेटा से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके निकाला गया। AI-मॉडल में UNet और Atrous Spatial Pyramid Pooling (ASPP) अवधारणा आधारित Convolutional Neural Network (CNN) आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया है। एक वेब-आधारित एप्लिकेशन VEDAS पोर्टल पर बनाया गया है, जो निर्मित क्षेत्र की दृश्यता और विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है। यह शहरों के निर्मित क्षेत्र की राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने की सुविधा प्रदान करता है।

शहरी फैलाव सूचना प्रणाली पर जाने के लिए यहां क्लिक करें अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

(पीडीएफ आकार: 2.5MB भाषा: अंग्रेजी)

|

|

वेदास एपीआई केंद्र पर वेबिनार

|

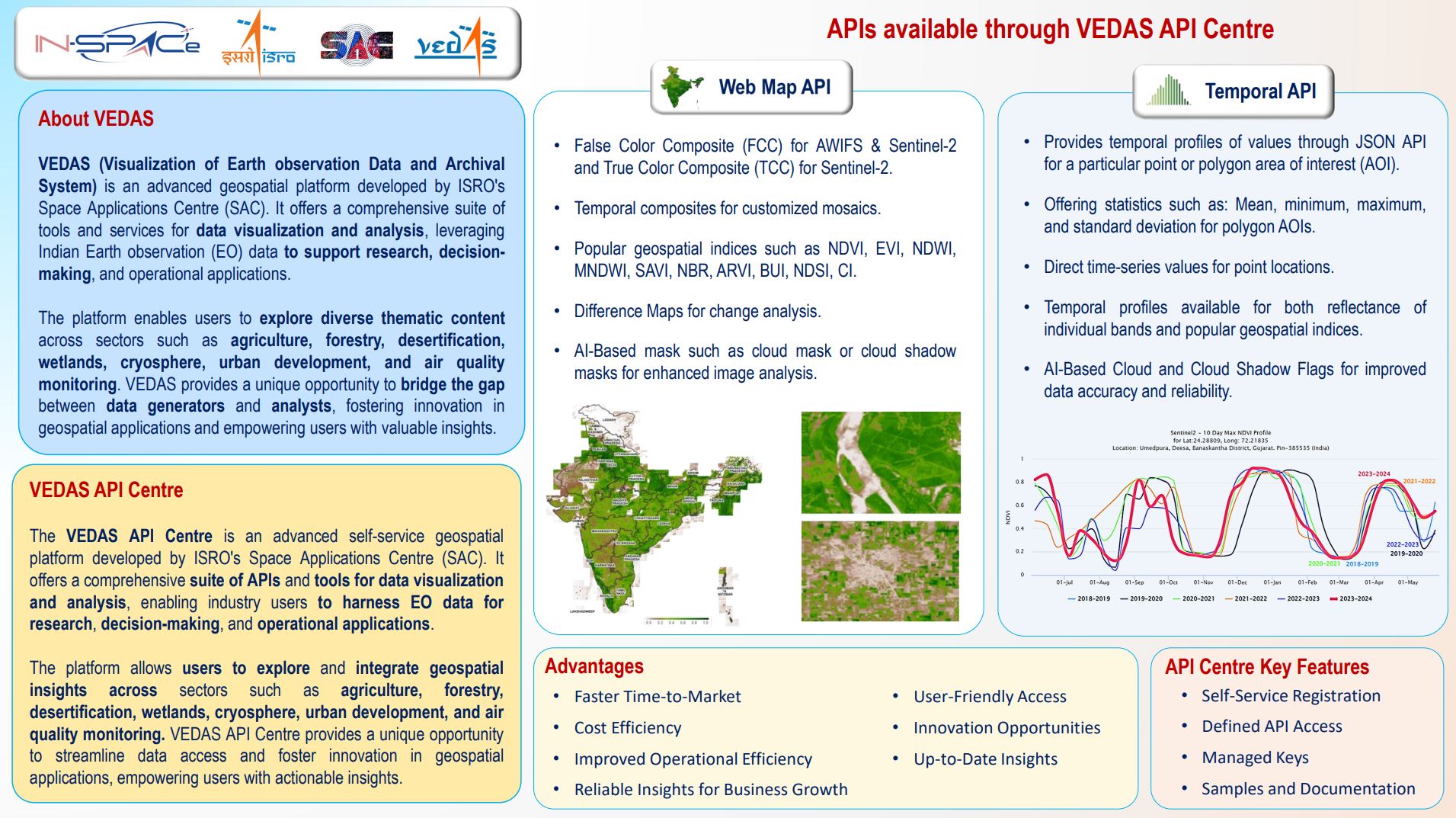

अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (सैक) और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इनस्पेस) द्वारा निजी उद्योग हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए वेदास एपीआई केंद्र पर एक सहयोगात्मक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निजी उद्योगों को वेदास (भू अवलोकन डेटा और अभिलेखागार प्रणाली) और उसकी एपीआई सेवाओं की क्षमताओं की जानकारी प्रदान करना था ताकि अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोगों में उद्योगों की प्रतिभागिता को बढ़ावा मिले। इस कार्यक्रम में अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रतिष्ठित गणमान्यों के अभिभाषण शामिल थेः श्री नीलेश एम. देसाई, निदेशक, सैक ने विभिन्न क्षेत्रों में भू अवलोकन डेटा के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे वेदास उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ उद्योग व्यावसायिकों को सशक्त बनाने में मदद कर सकता है। डॉ. विनोद कुमार, निदेशक, पीडी, इनस्पेस ने नवाचार और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए वेदास एपीआई का लाभ उठाने में निजी उद्योग की भूमिका पर जोर दिया। डॉ. रश्मि शर्मा, उप निदेशक, एप्सा/सैक ने भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता और उद्योग सहयोग को सक्षम करने के लिए सैक के दृष्टिकोण का अवलोकन प्रस्तुत किया। वेबिनार में सैक के विशेषज्ञों की वेदास और वेदास एपीआई केंद्र की कार्यात्मकताओं और अनुप्रयोगों के बारे में विस्तार से की गईं तकनीकी प्रस्तुतियों की एक श्रृंखला शामिल थी। श्री शशिकांत शर्मा, समूह निदेशक, जीएडब्ल्यूजी/एप्सा ने वेदास अनुप्रयोगों पर एक डेमो प्रस्तुत किया तथा विभिन्न क्षेत्रों में इसके व्यावहारिक उपयोग के बारे में बताया । श्री पंकज बोदानी, उप प्रमुख, वीडब्ल्यूएडी/जीएडब्ल्यूजी ने वेदास एपीआई केंद्र, इसके अनुप्रयोगों, उपलब्ध एपीआई और इस प्लेटफार्म के भविष्य के कार्यक्षेत्र पर चर्चा की। श्री अर्पित अग्रवाल, वैज्ञानिक, वीडब्ल्यूएडी, ने प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करने और एपीआई सेवाओं का उपयोग करने के लिए पहली कुंजी बनाने के लिए चरण-दर-चरण डेमो दिया। वेबिनार का समापन में आकर्षक प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को स्पष्टीकरण प्राप्त करने और संभावित सहयोग का पता लगाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। विशेषज्ञों ने एपीआई एक्सेस, डेटा प्रारूप, अनुप्रयोग डोमेन और उद्योग साझेदारी के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। विभिन्न निजी उद्योगों के 150 से अधिक प्रतिभागियों के साथ, वेबिनार के माध्यम से भू-स्थानिक और अंतरिक्ष-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में उद्योग-अकादमिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इस कार्यक्रम ने हितधारकों को वेदास की क्षमताओं को समझने और कृषि, शहरी योजना, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों में इसकी क्षमता का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान किया। इस वेबिनार का सफल निष्पादन नवाचार को बढ़ावा देने, उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा देने और अत्याधुनिक भू-स्थानिक समाधानों के माध्यम से भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए सैक और इनस्पेस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। एपीआई सेंटर पर जाने के लिए यहां क्लिक करें |

|

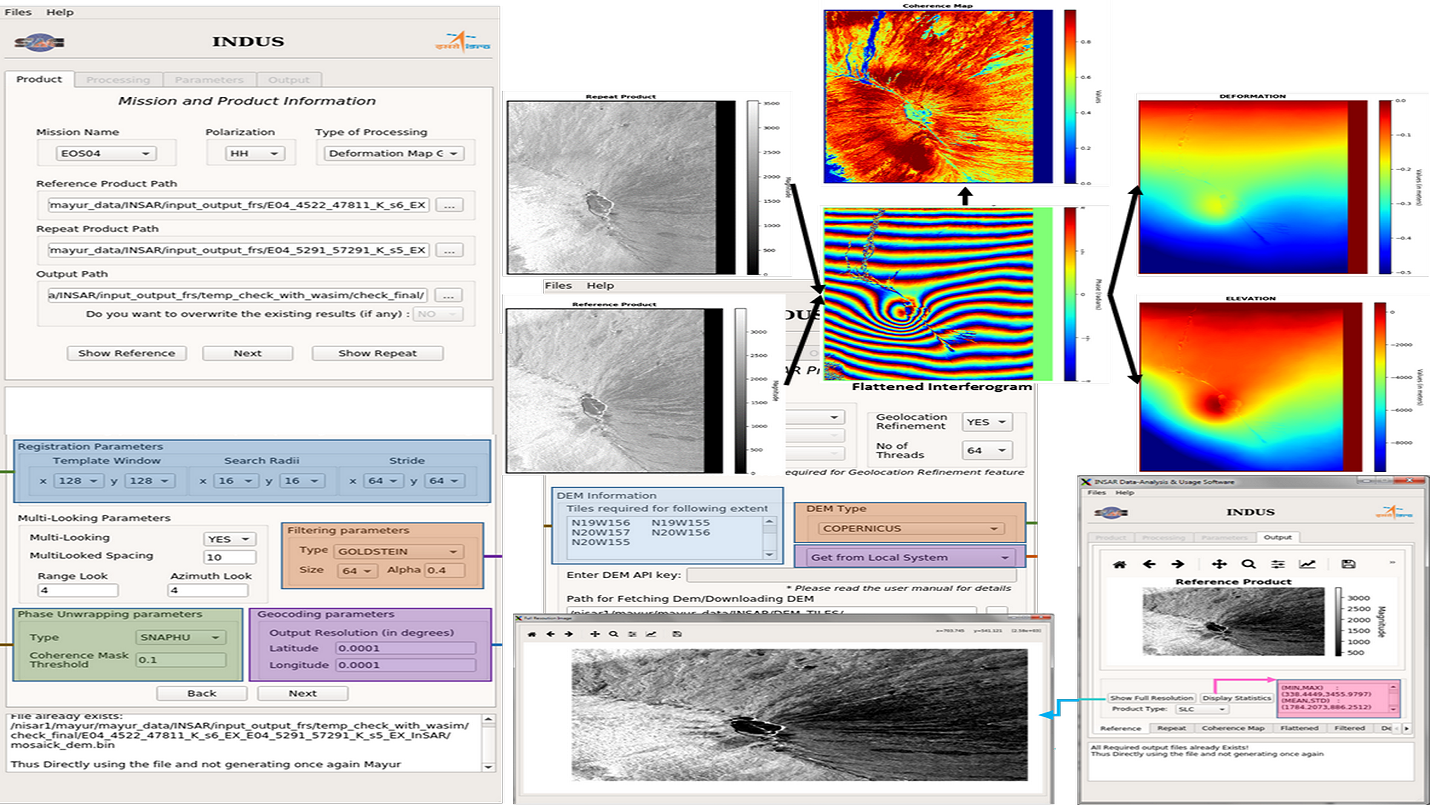

व्यतिकरणमितीय सार डेटा विश्लेषण एवं उपयोग सॉफ्टवेयर (इंडस))

|

व्यतिकरणमितीय सार डेटा विश्लेषण एवं उपयोग सॉफ्टवेयर (इंडस) सार डेटासेट के व्यतिकरणमितीय विश्लेषण के लिए सैक द्वारा विकसित किया गया एक सॉफ्टवेयर है। इंडस, सी++ और पायथन में विकसित एक आत्मनिर्भर, पोर्टेबल और कंटेनरीकृत सॉफ्टवेयर है। सभी आवश्यक लाइब्रेरीस कंटेनर में उपलब्ध हैं और कंटेनर को लोड करने में सक्षम किसी भी सॉफ्टवेयर द्वारा इसे चलाया जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर विरूपण मानचित्र के साथ-साथ सापेक्ष ऊंचाई मानचित्र उत्पन्न करने में सक्षम है। यह सुसंगतता मानचित्र भी सृजित करता है जिसका उपयोग विभिन्न परिवर्तन संसूचन विश्लेषण के लिए किया जा सकता है। वर्तमान में, यह सॉफ्टवेयर इसरो ईओएस-04 सार मिशन के व्यतिकरणमितीय विश्लेषण का कार्य करता है। ईओएस-09 और निसार जैसे आगामी मिशनों के व्यतिकरणमितीय विश्लेषण को समर्थन प्रदान करने हेतु सॉफ्टवेयर को विस्तारित किया जाएगा। यूसर मैनुअल डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें (पीडीएफ माप:1.3एमबी भाषा: अंग्रेजी) इंडस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें (जिप माप:2.75 जीबी भाषा: अंग्रेजी) |

|

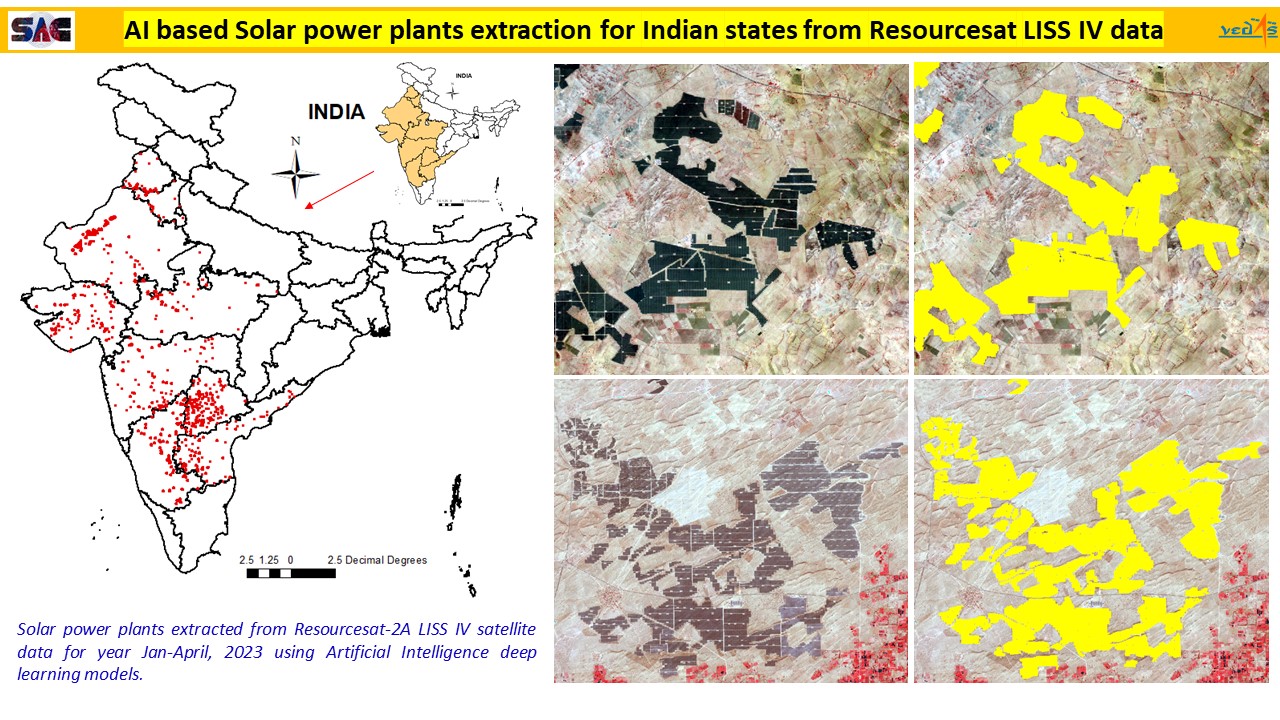

रिसोर्ससैट लिस IV डेटा से भारतीय राज्यों के लिए एआई आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र निष्कर्षण

|

सात भारतीय राज्यों (गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश) के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र निष्कर्षण किया जाता है। इन छह राज्यों की सौर क्षमता का कुल प्रतिशत भारत की कुल सौर क्षमता का 93.6% है। वर्ष (जनवरी-अप्रैल) 2023 के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों से स्वचालित निष्कर्षण कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित गहन शिक्षण न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके किया गया है। भारतीय सुदूर संवेदन (आईआरएस) रिसोर्ससैट-2ए लिस IV उपग्रह डेटा का उपयोग 5मी. भू स्थानिक विभेदन तथा तीन स्पेक्ट्रमी बैंड हरा, लाल और एनआईआर के साथ किया जाता है। अध्ययन में 2018 से 2023 तक के सौर संयंत्रों के स्थानिक परिवर्तन विश्लेषण भी शामिल हैं। यह देखा गया है कि विगत पाँच वर्षों में सौर ऊर्जा संयंत्र इंवेंटरी लगभग राजस्थान में 6.3 गुना, गुजरात में 2.5 गुना, मध्य प्रदेश में 1.5 गुना, महाराष्ट्र में 1.57 गुना, कर्नाटक में 1.25 गुना, तेलंगाना में 0.3 गुना और आंध्र प्रदेश में 1.87 गुना बढ़ी है। यह कार्य टीडीपी के तहत शीर्षक "डीप लर्निंग बेस्ड सोलर प्लांट्स आइडेंटीफिकेशन यूजिंग हाई-रिजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग डेटा” के अनुसार किया गया है। आईआरएस डेटा का उपयोग करके अखिल भारतीय स्तर पर सौर ऊर्जा संयंत्रों का निष्कर्षण प्रगति पर है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें (पीडीएफ माप:1.20एमबी भाषा: अंग्रेजी) |

|

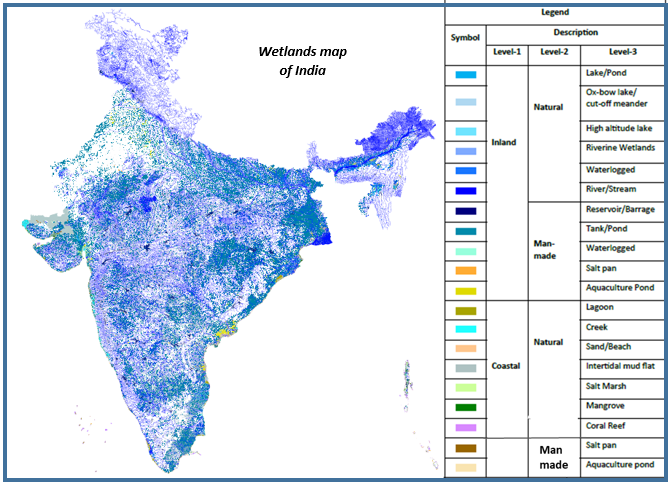

एनडब्ल्यूआईए- उच्च विभेदन सुदूर संवेदन आकलन तथा विश्लेषण

|

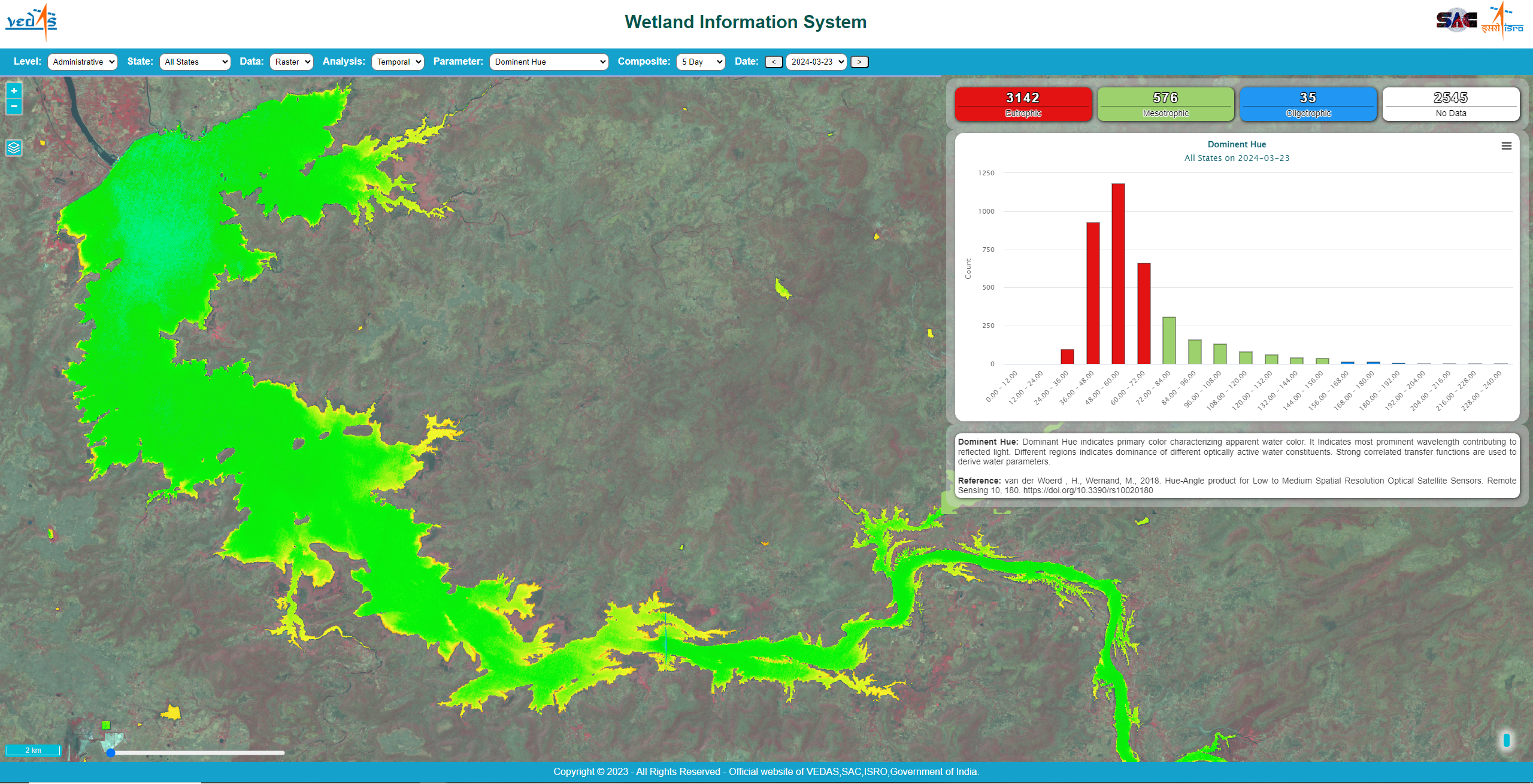

भारत को आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र की विशाल विविधता का वरदान प्राप्त है, जो कार्बन और जल विज्ञान चक्रों को विनियमित करने, जलवायु परिवर्तन और भूमि क्षरण में लचीलापन, जल संबंधी आपदाओं, पोषक चक्रण, स्थानीय अर्थव्यवस्था आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बढ़ते जनसंख्या दबाव और विकास गतिविधियों के कारण भारत सहित पूरे विश्व में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन की चिंता बढ़ रही है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, इसरो ने 5 मी. स्थानिक विभेदन (लगभग 4000 परिदृश्यों) के बहु दिनांक तथा बहु – मौसमीय रिसोर्ससैट-2/2ए लिस IV डेटासेटों का उपयोग कर राष्ट्रीय आर्द्रभूमि भू स्थानिक डेटासेट जनित किए हैं। आर्द्रभूमियों को वर्गीकृत करने के लिए आईयूसीएन/आरएएमसार परिभाषित और सुदूर संवेदित डेटा पर आधारित आर्द्रभूमि वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग किया गया था। कुल बीस प्रकार की आर्द्रभिमियां मानचित्रित की गईं। 1:10000 पैमाने पर आर्द्रभूमियों का राष्ट्रव्यापी मानचित्रण आर्द्रभूमियों की वर्तमान स्थिति, इनके प्रकार, सीमा, क्षेत्र, प्राचल, स्थिति, वितरण इत्यादि उपलब्ध कराता है। कुल आकलित आर्द्रभूमि क्षेत्र 16.89 मेगा हेक्टेयर है, जोकि देस के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5.12% है। कुल 3.58 मिलियन आर्द्रभूमियों का मानचित्रण किया गया, जिनमें से 2.49 मिलियन आर्द्रभूमियां (क्षेत्र >= 0.1 हे.) बहुभुज विशेषताओं के रूप में तथा 1.09 मिलियन आर्द्रभूमियां ( < 0.1 हे.) बिंदु विशेषताओं के रूप में हैं। भू स्थानिक विश्लेषण के साथ-साथ आर्द्रभूमियों के आंकड़ों को एटलस के रूप में सामने लाया जा रहा है यह राष्ट्रीय आर्द्रभूमि का कार्य सरिता (उपग्रह आधारित नदी बेसिन जलीय तकनीक तथा अनुप्रयोग) कार्यक्रम के तहत राज्य सुदूर संवेदन केंद्रों तथा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से किया गया है। भू स्थानिक डेटा के बारे में अधिक जानकारी के लिए (https://vedas.sac.gov.in/wetlands/index.html) देखें। आर्द्रभूमियों की कल्पना करने के लिए यहां क्लिक करें एटलस डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें (पीडीएफ माप:709एमबी भाषा: अंग्रेजी) |

|

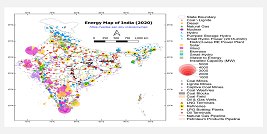

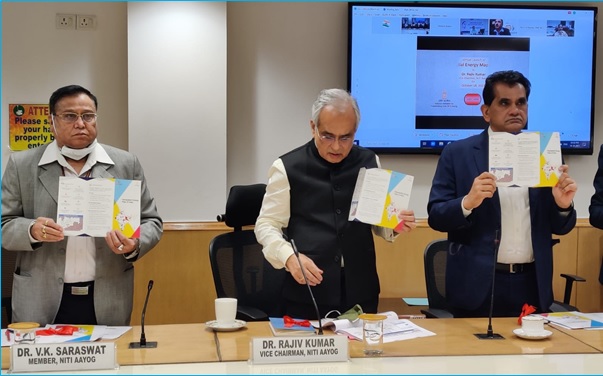

अक्टूबर 18, 2021 को माननीय वीसी, नीति आयोग द्वारा 'भारत के भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र' का शुभारंभ

|

भारत के भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को 18 अक्टूबर, 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार द्वारा लॉन्च किया गया। इस अवसर पर डॉ. के. सिवन, अध्यक्ष, इसरो, श्री अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग, डॉ वीके सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग और श्री नीलेश एम देसाई, निदेशक सैक ने शिरकत की। नीति आयोग और इसरो ने संयुक्त रूप से विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से भारत के भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को विकसित किया है। वेबसाइट वर्तमान में भारत में ऊर्जा क्षेत्र की 27 विषयगत परतों का अभिगम प्रदान करती है। भारत के भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें

|

|

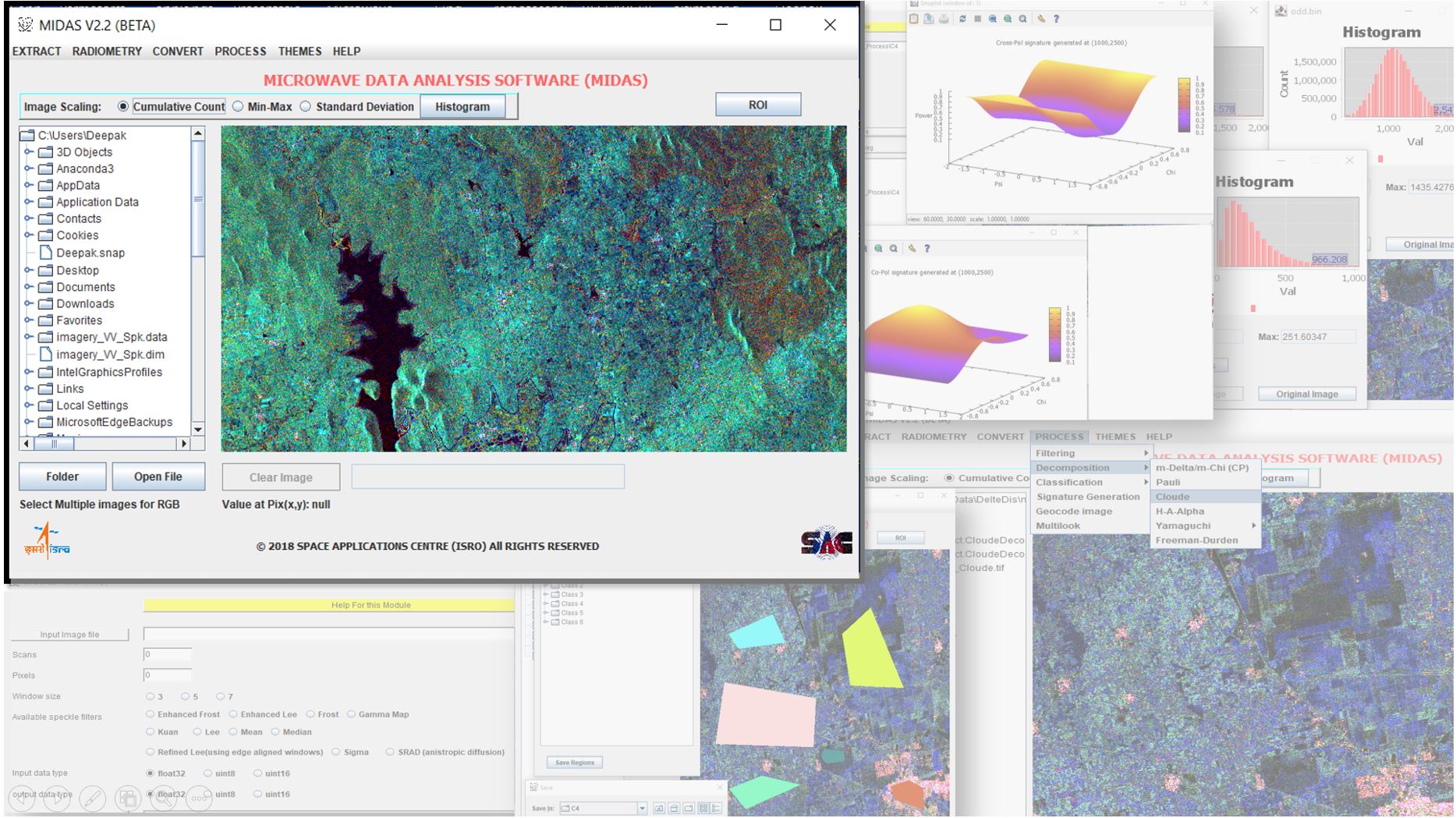

सूक्ष्मतरंग डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर (मिडास)

|

(सूक्ष्मतरंग तकनीक विकास प्रभाग, एएमएचटीडीजी, एप्सा, सैक द्वारा विकसित) सूक्ष्मतरंग डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर (मिडास) सूक्ष्मतरंग सुदूर संवेदन डेटा के अध्ययन और विश्लेषण के लिए सैक द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर है। मिडास एक आत्मनिर्भर, पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है जिसे सी++ और जावा में विकसित किया गया है। यह जीएसएल2, टीक्यूडीएम, लिबटिफ और डीजीएएल पर निर्भर है। ये मिडास के साथ ही प्रदान किए जाते हैं और मिडास का उपयोग करने से पहले इन्हें स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह सॉफ्टवेयर, आरआईसैट-1, चंद्रयान-2 डीएफसार, एलएस-एसार (निसार मिशन के लिए हवाई अग्रदूत), आदि जैसे इसरो सार मिशन का प्रबंधन करता है। इसके अलावा, मिडास एएलओएस-1, रेडारसैट-2 और यूएवीसार डेटासेट के प्रसंस्करण को भी सहयोग प्रदान करता है। इसमें डेटा को सी3/टी3/सी4 मैट्रिसेस, स्पेकल-फ़िल्टरिंग, ध्रुवणमापन अपघटन (पाउली, यामागुची, एच-ए-अल्फ़ा आदि) में बदलने के लिए समर्थन प्रदान करके, अनेक ध्रुवणमापन डेटा विश्लेषण विशेषताएं हैं। मिडास उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित आरओआई चयन द्वारा विशार्ट वर्गीकरण का समर्थन करता है। मिडास डाउनलोड करने के लिये यहाँ क्लिक करें मिडास आरआईसेट1ए समय श्रखला प्रोसेसर डाउनलोड करने के लिये यहाँ क्लिक करें |

|

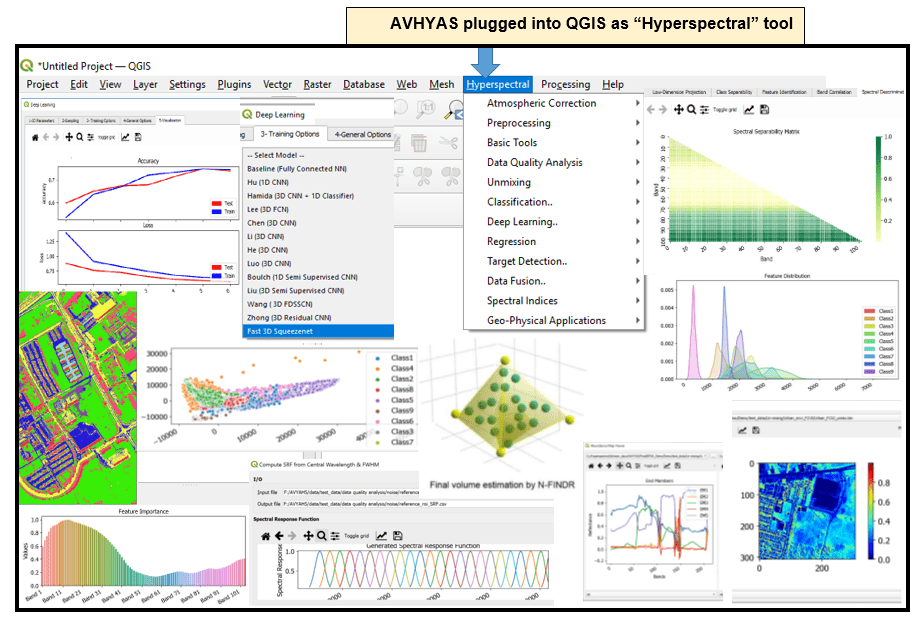

उन्नत उच्च वर्णक्रमी डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर (एवीएचवायएएस)

|

(उच्च वर्णक्रमी तकनीक विकास प्रभाग (एएमएचटीडीजी, ईपीएसए, सैक, इसरो, अहमदाबाद, गुजरात-380015) द्वारा विकसित) उन्नत उच्च वर्णक्रमी डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर (एवीएचवायएएस संस्करण-1) उच्च वर्णक्रमी डेटा के प्रसंस्करण, विश्लेषण और दृश्यीकरण के लिए केंद्र में विकसित एक उपकरण है। एवीएचवायएएस उपकरण को क्यूजीआईएस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है जो जीआईएस क्षमताओं के लिए एक खुला स्रोत जीआईएस वातावरण है और उच्च वर्णक्रमी प्रतिबिंब विश्लेषण के लिए क्यूजीआईएस प्रदान करता है। एवीएचवायएएस का बैक एंड फ्रेमवर्क पायथन 3.7, साइकिट-लर्न, जीडीएएल, टेंसर फ्लो पर बनाया गया है जबकि फ्रंट एंड क्यूटी डिज़ाइनर के साथ क्यूजीआईएस 3.14 है। एवीएचवायएएस के प्रमुख मॉड्यूल वायुमंडलीय सुधार, गहन शिक्षण वर्गीकरण, डेटा फ्यूजन, वर्णक्रमीय अनमिक्सिंग, अभिलक्षणन निष्कर्षण, लक्ष्य का पता लगाना, भूभौतिकीय अनुप्रयोग आदि के साथ-साथ डेटा गुणवत्ता मूल्यांकन, पूर्व-प्रसंस्करण और बुनिय डाउनलोड करने के लिये यहाँ क्लिक करें (ZIP माप:2.0जीबी) |

|

ब्रह्मपुत्र नदी के लिए प्रायोगिक लघु रेंज जल स्तर और बाढ़ का पूर्वानुमान

|

दुनिया में उच्चतम विशिष्ट निर्वहन नदी प्रणाली होने के नाते, ब्रह्मपुत्र नदी सालाना मानसून के मौसम के दौरान लंबी अवधि की बाढ़ तरंगों का अनुभव करती है। इसलिए, डब्ल्यूआरएफ-हाइड्रो मॉडल की स्थापना की जाती है और गुवाहाटी गेज स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र नदी में मानसूनी बाढ़ की स्थिति के दौरान 3-दिवसीय जल स्तर और बाढ़ की संभावना का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है और यह भविष्यवाणी वेदास पर कल्पना की जाती है। जल विज्ञान अनुप्रयोग में उपग्रह अल्टीमेट्री से प्राप्त भारत के विभिन्न जल निकायों के जल स्तर की भी कल्पना की गई है। जल विज्ञान अनुप्रयोग और पूर्वानुमान को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें |

|